幼い頃、飴玉を包むセロファン紙を、陽光に翳して見るのが好きだった。セロファンの色が、手元から離れて壁に広がるのを不思議に想った。光が投ずる色や影に、これほど見惚れてしまうのは何故だ。これは、光学、物理学の解説で、腑に落ちるものではない。

子供時代を港町で過ごした。近所に質素な映画館があり、季節ごとに組まれる児童向けの短編映画祭が楽しみだった。そう、あの三角マークで始まるやつだ。

けれども、映画は恐ろしいものだった。

粒子の荒いフィルム映像(質の悪いプリント)に現れた特撮ヒーロー。彼が大見得を切って迎え討とうとするが、彼以上に奮い立った怪人たちが、次から次へと急襲してくる(テレビシリーズの総集編)。それは異様だった。恐かった。

フィルム映像の感触。それ自体が猛々しかった。不気味な艶かしさ、得体の知れない、魔物のような活力が押し迫ってきた。俺は圧倒されると同時に、完全に魅惑されていた。

太陽光線が、あらゆる色の波長を内包しているように(全て重なると白い光になる)、現実世界もまた、様々な階層を内包している。シラフで過ごす現実もあれば、ヘベレケで過ごす現実もある。認識する階層によって景色は大きく異なるが、どの階層も現実である。現実世界の一区画には、「魔術」と言うより他に、どうにも名状しがたい場所がある。

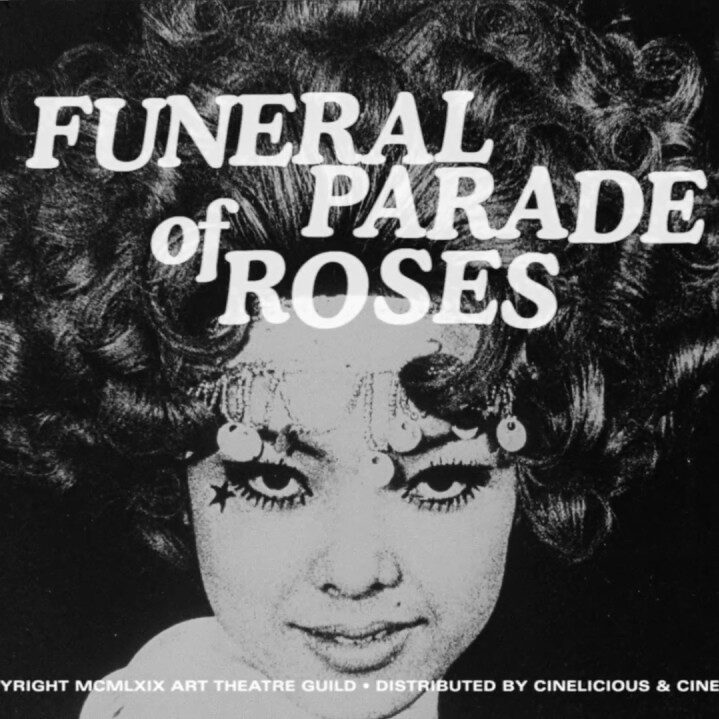

映画は恐ろしい。被写体に、恐ろしいものが映っていなくても恐ろしい。スクリーンの中の物干し竿に、洗濯物が掛けられている。洗濯物が強い風に翻っていたら、映画の風は、きっとあなたの神経にも吹き抜ける。なんだか解らないが、スクリーンを注視するしかなくなる。奇妙なのは、傷だらけの、画調の荒んだフィルムほど、その不明瞭さに反して、活き活きと妖力を発揮し、現実の一側面を、鮮やかに顕し出したりするのだ。

映画の妖かしに取り憑かれ、それを追ううちに、気づけば一生を台無しにしていた、という人も少なくない。

映画は恐ろしい。