米国東部メリーランド州にボルチモアという街がある。ジョン・ウォーターズはそこを拠点に、悪趣味で、毒気に充ちた映画やエッセイを発信し続けている偏屈者。上唇をなぞるような髭がトレードマークだが、この髭は、メイベリンのアイラインペンシルで描いたものである。

ビデオバブルの時代。カルトムービーが次々と、列島の汀に打ち上がったが、ウォーターズ作品もその一つ。にっかつビデオフィルムズ(この分野の開拓者)や、ミッドナイトといったレーベルから出版されていた。

映画文化を担う次の世代に、是非ともウォーターズの業績を伝えたい。そんな使命感に胸を熱くしながら、先ずは『モンド・トラッショ』(1969)から紹介しよう。

冒頭いきなり黒装束の刑吏が、鶏を斧で処していく場面から始まる(ウォーターズは鶏に厳しい)。ゴミ置き場の画にクレジットが被さる。掃き溜めからのメッセージ、あるいは、この映画自体ゴミだというメッセージである。ゴミだと開き直ると強い。そこから先はなんでもアリだ。本作の音声は、ほとんど市販レコードの音源。物語は……っても、その場の想いつきでやってるようなことがずっと続くだけなので、律儀に書いてられるか。しかし、そんなものでも面白いから不思議だ。

俺が最初に出逢ったウォーターズ作品は『マルチプル・マニアックス』(1970)だった。こんな内容だ。

フリークショーの興行師が近隣住民を呼び込む。スケベ根性で集まった「良識的な」客たちは、見世物となった変態性愛者や麻薬常用者たちの醜態を、「最悪だわ」「吐き気がする。オエ~」などと蔑んで愉しむ。

興行師と、その内縁の妻で座長のディヴァインは、客を拘束して金品を奪い取り、射殺して逃げ回るという追い剝ぎ行為を繰り返していた。

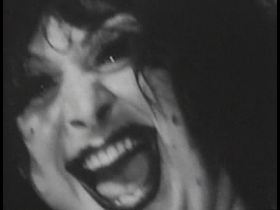

けれども興行師の浮気を知ってディヴァインが怒り狂い、痴話喧嘩がエスカレートしていく。興行師がたまらずディヴァインを殺そうとする。が、ディヴァインは興行師を返り討ちにし、その内臓を貪り食う。そうしていると、突然なんの脈絡もなく、三メートルくらいあるハリボテ丸出しのロブスターが、ディヴァインを襲撃する。

……えっ? と訝しむ方もおられるだろう。しかし、上記の通りである。突然、ガサガサゴトゴトと音を立てて、ハリボテ(であることを繕おうともしない)の巨大なロブスターが現れ、ディヴァインを襲う。理由など訊くな。とにかくそこから一分半、ディヴァインは悲鳴を上げ続け、ハリボテのロブスターにレイプされ続ける。映画そのものがレイプされていると言っていい。

俺の中の常識も、こいつに犯られた。

でその後、ロブスターは満足したのか画面外へ退場する。血塗れのディヴァインは、何かに憑かれたように高笑いし、表へ出る。そして、大怪獣の如き凶暴さで、ボルチモアの一般市民を襲撃し始める……

本作を観た際の感動が忘れられない。俺にとっては、革命的なことだった。

映画は、自由だ。ウォーターズがそう教えてくれた。

ディヴァインが、ウォーターズ作品のアイコンとなっている。下劣で尊大だが、何故かその名の通り「崇高さ」を感じさせるドラァグクイーン。ウォーターズの諸作での印象があまりに強烈で、影響が大きかったためか、本人はそこから脱したいと想っていたようだ。演者と役とを同一視してはいけない。心肥大のため、四十二歳で亡くなっている。

世間でとんでもない映画と評判の『ピンク・フラミンゴ』(1972)であるが、こんな物語だ。

殺人も近親相姦も厭うことなく、背徳行為に勤しむディヴァイン一家と、人身売買を稼業とし、病的偏執と異常性欲の赴くままに犯罪を重ねる変態夫婦とが、互いの存在を知り、敵対心を燃やす。「冗談じゃない、あんな奴らに比べられてたまるか。一番ヘンタイでサイテーなのは私たちよ!」と、どちらがより下劣であるかを競い合う……

あらすじを書いただけで、なんか分からんけど俺も頑張ろう、って気持ちになる稀有な作品。ただ、ラストシーンでディヴァインが、犬の排泄物を拾って口に入れます。本作には、こういう過剰なサービス精神があるので御留意を。

ウォーターズのフィルモグラフィー全体を見渡すと、アメリカを象徴するものが、偶然ではなく意図的に配されているように想える。

パンに挟むだけの簡易なグリル料理と、ロックンロールとキャディラック。彼はかなり自覚的に「アメリカ映画」を生み出している作家の一人なのではないか。

彼の表現には常に痛烈な批評が内在している。サシャ・バロン・コーエンと同質の反骨精神が感じられる。こういう人たちは、平時は辛辣な冗談を飛ばすだけの「愉快な人」だが、非常時となれば、大切なものを護るために命懸けの抵抗をする人たちだ。権力や、圧倒的な社会通念に対し、血塗れの肉弾で挑む人たちだ。

ウォーターズはゲイであることを公認している。世の中に対し斜に構え、諸事情を突き放して分析する態度は、彼が性的マイノリティであることと無関係だとは想えない。

彼の作品で、俺が最も好きなのは『I love ペッカー』(1998)だ。舞台となっているボルチモアのハムデンは、低所得者層が暮らす地域だろう。浮浪者、累犯窃盗者(クレプトマニア?)などが主要人物として登場し、街には性風俗店が多い。このハムデンとニューヨークの対比が描かれる。

ハムデンに住むカメラ小僧ペッカー(「突っつくやつ」「男性器」の俗語)が主人公。これをエドワード・ファーロングが演じている。絶妙のキャスティングである。共演は独立系映画のミューズ、クリスティーナ・リッチ。

ペッカーの写真は、日本で言えば梅佳代の作品と通ずるものがある。街中の、無防備で間抜けな実態を捉えた、笑えるストリートスナップ。それが、胡散臭いニューヨークのスノビストたちに評価される。

ニューヨークでは、「賢い」奴らが成功する。アート業界では、くだらない絵を、価値あるものと錯覚させるペテンの才覚に長けた、村上隆のような山師がのさばっている。

ニューヨークで評価を得てペッカーの立場が変わる。スノビストたちにちやほやされ、お金が舞い込む。しかし、都会では芸術と持て囃される写真も、地元では何の価値もない。そして、撮られたくないと、不快を表されるようになる。ペッカーは全国的な有名人になっていくが、それに反比例して、地元では冷遇され始める。彼は今まで通り、地元で楽しく暮らしたかっただけなのに。

地元のマヌケぶりをどんどん写真に撮れ。金に換えてやるからと催促するニューヨーク人種。卑しめられていることに気づき、ペッカーを避け始めるハムデンの地元民。表現者であったために、その両者の間で揺れ動くことになるペッカーは、ボルチモア市民であることがアイデンティティになっている、ウォーターズ自身の投影だろう。

けれども、最後にペッカーの望みが叶い、ハムデンとニューヨークは和解する。ペッカーが地元で開いたギャラリーで、両者が一堂に会する。「皮肉はおしまい!」と、美術商も、浮浪者も、批評家も、ストリッパーも、音楽に合わせて踊り始める。

一番大事なことを言い忘れていた。辛辣で、容赦ない毒舌家のウォーターズだが、彼の目差しは、どんな嫌な奴を見る際にも、温みがあるのだ。