「きっと理解されないに違いない。これが理解されたら、恐ろしい」

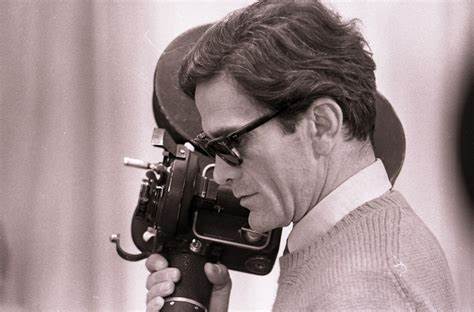

監督のピエル・パオロ・パゾリーニは、自作『ソドムの市』(1975)についてこう述べている。

事実、本作は映画史上最も恐ろしい作品である。

パゾリーニは鋭い感性を備えた詩人でもある。詩人とは、言葉によって証明し、言葉によって抵抗する人だ。

彼は映画監督として、全ての保証をかなぐり捨て、最初に地獄の門を開いた。

映画という媒体で、人間に内在する恐ろしいものを暴こうと企図した者は、これまでに数え切れぬほどいたし、必ず今後も現れる。だが彼らは、業火に焼かれるパゾリーニの後ろ姿を知っている。いや、知らずとも自覚がなくとも、彼らこそパゾリーニに護られている。パゾリーニはイエスのように彼らの罪業を背負って代わりに焼かれたのだ。そういえば『奇跡の丘』(1964)ってのもあったな。『ソドムの市』が最初に地獄の門を開き、それゆえに、最も忌むべき作品となったのだ。

原作はマルキ・ド・サド著『ソドム百二十日あるいは淫蕩学校』。バスティーユ牢獄に収監されていたサドが、獄中で密かに書き綴った未完の作品である。半生を囚われて過ごしたサドにとって、怒りや欲望や、抑え切れぬ生命の発露は、小さな紙片にぶちまけるしか術がなかったはずだ。徹底して人倫に挑んだ本著は、人間の生命力が、剝き身となって露呈したものではないか。

本作を語る際にはどうしても、現実に起きたいくつかの余談に逸れてしまう。その一つが、梅川昭美だ。この男は本作に、多少なりとも感化されていたようだ。

’79年、梅川は散弾銃を携え、三菱銀行北畠支店(大阪市)へ強盗に押し入った。けれども逃げそびれ、籠城に居直る。その間警察官二人と、行員、支店長を射殺、他の行員や客数人に重傷を負わせた。そして籠城中、行員全員に、裸になって自分を囲うよう命じた。その際女性行員には脱衣の仕方にまで注文をつけ、慰みにした。こうして人質を肉の盾にし、警察の狙撃から身を隠した。

「お前ら『ソドムの市』て知っとるか? この世の生き地獄のことや。お前らにも見せたる」と梅川は、行員の一人にナイフを渡すと、重傷を負い倒れた別の行員を指し、「あいつの耳を切り取ってこい」と脅した。重傷を負った行員は、「構わん」と己が耳を裁ち切らせた。梅川は、籠城三日目に突入してきた機動隊から、銃弾三発を喰らって静まり、搬送先病院で事切れた。事件を起こすまでの梅川の素姓は『TATOO〈刺青〉あり』(1982)という映画に描かれている。

映画『ソドムの市』は原作通り、ダンテの『神曲』になぞらえて構成されている。「地獄の門」を序章とし、「変態地獄」「糞尿地獄」「血の地獄」と章立てられている。

原作では十八世紀のフランス辺縁にある城塞が舞台だが、それを第二次大戦末期のイタリア社会共和国に移した。ベニート・ムッソリーニを首領に据えた、ナチスの傀儡国家である。

本作の原題を訳せば『サロ、あるいはソドムの百二十日』となるが、サロとはイタリア社会共和国の別称で、一時期政府を置いていた町の名である。しかし厳密に言えば、地獄絵図が展開される館はサロの近郊であるようだ(公爵が館で「サロへ連れていく」と発言している)。

演者には素人を多用している。欧州の映画としては珍しくない。たいてい、職業俳優とは違う、技巧に依らない反応や、制御されない自然さを求めて素人に演じさせる。しかし本作はどうか。演技に自然さは求められていない。個性や、活発に逸脱するような芝居は刈り込まれ、不自然に振り付けられる。パゾリーニは表現の抽象性を保つため、演技を統制している。演者たちの振る舞いを記号化している。そうして中世の仮面劇のような抽象性を保ち、普遍的な何かを抽出しようとしている。

演技に自然さを禁じる一方で、手持ち撮影の映像に、生々しさが担保される。頭の中で比較してほしい。カメラを三脚や台座に固定し、フィックスで、本作が撮影されたとしたら。手持ちによる微かな揺れに、抑圧されない情緒、詩情すら感じられる。ここに演出意図を見出すなら、狂気の沙汰に同調しない観察者の存在を、感じさせようということか。

音声はアフレコである。’70年代のイタリア映画はアフレコが主流だった。多くは便宜的な理由からである。撮影は同時録音より簡易に済むし、そもそも、国際市場に合わせて吹き替えが前提になっていた。けれども本作がアフレコである理由は、フェリーニ作品と同様、シュルレアルな効果を求めたためだと想われる。人物の口元と声とがわずかにズレる。音声は映像にぺたりと纏わる膜のようで、熱に浮かされて見る夢が、ちょうどこんな感じだ。

湖畔の街サロは、ファシスト政府の街でもある。そこで四人の権力者(最高判事、大統領、大司教、公爵)が、これから為さんとすることの公正さを規定するため、市町村条例にサインする。彼らは、互いの娘たちも交換し合い、それぞれに結ばれ、結束を強固にする。

権力者たちは、まず彼らが側に置く衛兵の候補者たちを連行する。権力者たちの他には、自ら望んでその立場に就く者などいない。全員が不本意ながらそこにいる。恐怖によって動かされている。

サロ近郊と思しき、広大な敷地に建つ館へ、容姿端麗な若い男女が二十数人拉致されてくる。権力者たちが、生きた玩具として弄ぶためだ。

また、館には三人の語り女と、伴奏者の女が従う。語り女たちは女衒の女主人であろうか。『千夜一夜物語』のシェヘラザードのように、娼婦時代の経験を語る役目を負う。情話、猥談で権力者たちの劣情を促すためである。

権力者たちは、求道的に悪徳を志向している。歪んだ悦楽に溺れ、背徳行為を実践することで、極限の美を確認しようとしている。人倫に反することの、行き着く先に美があると考えている。

館の中に集められた若い男女は裸に剥かれ、権力者たちの気の向くままに暴行される。健全な性的欲求や恋愛感情による行為も禁じられる。もし禁忌を破れば、片脚切断などの罰が与えられ、場合によっては殺される。

館内の映像は、安定したシンメトリカルな構図で捉えられる。その閉塞感が、ここから逃れられない印象を与える。表現の様式化によって、支配構造の強さが示される。

拉致される際、母親を川に突き落とされ殺された少女が、時折母を想って泣きだす。権力者たちはそのたび興奮し、彼女を虐げ、悦に入る。

悪徳行為は際限なくエスカレートしていく。権力者たちは、全員の排泄物を集め、食卓にそれを配膳させ、皆に食わせる。

ここでは拷問も、殺人も、快楽の手立てでしかない。悪徳の信奉者たちは精力的に、若く哀れな者たちを苛む。

終局、カール・オルフの声楽曲『カルミナ・ブラーナ』の、「春の愉しい面ざしが」が流れる中、館の中庭で、悪徳の探求が為される。頭の皮を剝ぎ、目玉を抉り、焼き鏝を押し付け、舌を摑み出して切断し、絞首台に吊るす。暴虐の限りを尽くし、殺し尽くすが、一向に充ち足りない。

悪徳の道は、どこに到達するのだろうか。

全ての命が蕩尽され、皆死に絶えた地上に、悪運の強い衛兵が二人きり残った。人類の黄昏で最後の二人は、優しく嫋やかな曲に合わせて踊る。もうそうするしかないからだ。

本作は明らかに、高度資本主義社会、消費社会のカリカチュアである。パゾリーニは、恐怖と暴力が有効となるファシズムの統治体制を用いて、ある種のユートピア、際限なき消費社会を提示してみせた。カール・マルクスは、資本主義社会に於いて人間は物象化されると説いた。そう言えば、パゾリーニは共産主義者だった。

恐怖と欲望を原理に商業が成り立つ。薬を売らんがため、ニキビや膝軟骨の摩耗を恐怖させる。保険を売らんがため、罹ってもない病を恐怖させる。広告映像が生理に直接訴える。期間限定のハンバーガーや、フィットネスジムで得られるくびれたウエストラインが、欲望を刺激する。

消費社会とは、欲望する者同士が、互いを消費し合うことで成り立つ社会である。これを円滑に運営していくためには、大前提として人間を軽んじなければならない。人間は切り売り可能な商品として、陳列棚に並べ易いカタチにする必要がある。そうして、誰かが誰かであるための同一性、連続性が剝奪される。

例えばA氏が必要とするのは、B氏の能力、C氏の時間、D氏の容姿、E氏の窮状に関する情報である。それらを得てA氏は充ち足りる。BCDEの総体など必要ない。消費社会に於いて人間は、バラバラな交換価値の寄せ集めでしかない。

我々は、血族、地縁、習俗といった繋がりから疎遠になっており、同時に、縁故の信仰に由来する倫理観なども失っている。また、自らを能動的に分断し、資本主義社会、消費社会に隷属している。

また、消費欲に限らず、欲望には、激化する性質があるようだ。極限の美を知りたいという欲望が、激化するように。そして、経済活動のために、欲望と、健全な情念とのすり替えが、常態的に行われている。

憂慮すべき本質は、経済システムではない。たかだか経済システムがそうあるだけで露呈してしまう、人間の「ある事情」を、憂慮すべきなのだ。

理性と健全な情念とが、誰かが誰かである同一性、連続性に執着する。その人がその人たる物語を、追おうとする。『ソドムの市』の権力者たちには、理性と健全な情念とが欠落している。

劇中、規則に逆らい、黒人の召し使いと関係をもった衛兵は、拳を突き上げ、抗う。また、精神的に破綻しかけていた伴奏者の女は、中庭に展開する拷問と虐殺を目の当たりにし、自裁する。これも抵抗と言える。

三菱銀行人質事件について先述したが、余談のもう一つは、監督パゾリーニの殺害事件である。

本作が公開された直後だった。ローマ近郊の海岸で、パゾリーニは、惨殺遺体となり発見された。

犯人として捕まったのは、本作にもエキストラとして出演していた、十七歳の男娼の少年である。パゾリーニは同性愛者だった。性行為を強要されたため、というのが犯行動機とされたが、不可解な点が多かった。この犯人が、刑期満了で出所後、事件から三十年が経過してから、自白を覆し、直接の下手人であることも否定した。真相は未だに解明されてはいないが、もっと複雑な動機があるようだ。少なくともパゾリーニは、数人の男たちによって打ち据えられ、車で轢き殺され、体の一部に火を点けられている。その遺体は、本人の判別がつかないほど損壊していた。

もし、人間の素姓は忌むべきもの、皮を剝ぐと悪魔が出てくると、すんなり「理解されたら」、どうだろう。たちまち足元がぐらついてくるはずだ。我々は自らを信頼できなくなる。当然の道理として、いずれ欲望の炎が全てを焼き尽くすことになる。我々は焼け野原を彷徨うしかなくなる。だから「恐ろしい」のだ。

しかし、我々は生きていく上で信頼を取り戻す手段がある。詩人の言葉がそれを可能にする。詩人の言葉を盾に抵抗できるから。覚醒できるからだ。

ところが、詩人は言葉を断たれた。本当に恐ろしいことだけが証明された。